林培瑞:《劉曉波紀念文集》序言

文章取自網路,旨在為讀者提供多元信息,文章內容並不代表本網立場和觀點。

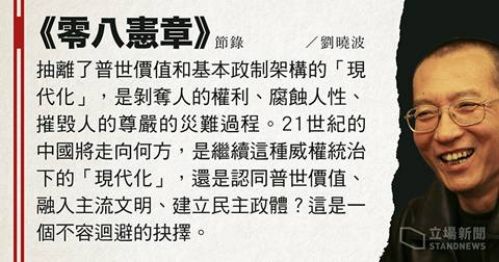

劉曉波(網路圖片)

劉曉波(網路圖片)

1999年,當劉曉波從大連的勞教所走出來的時候,他已脫胎換骨成為中國許多年來出現的最深刻和博學的思想家之一。他以最廣闊的視野觀察人類生活,運用最高的原則加以論述。他的洞若觀火般的智性,令他注意到他人習而不察的現象。他似乎對中國文化【小編推薦:探尋復興中華之路,必看章天亮博士《中華文明史》】、政治以及社會中的任何話題都感興趣,即便是令人沮喪的事情他也可以冷靜分析。這樣的冷靜大多出自一個慣於獨處的人,比如一位隱逸的詩人或者象牙塔中的學者,但是劉曉波卻是一位活動家。他彷彿無視肆虐、危險和坐牢,再三去他想要去的地方,做他想做的事情。他把他所見、所聞、所閱讀的對象,通過內心消化,留下了精神記錄。

這對讀者來說是幸運的,劉曉波總是無畏地寫作。他同時代的大多數中國寫作者,包括那些最好的,他們在鍵盤上敲字的時候,腦後總是會有政治上的顧忌和陰影。如何表達?觸碰什麼話題?如何才能曲折隱晦地把話說出來?劉曉波沒有這樣的問題。他的寫作直截了當。讀者能夠直接讀到他想要表達的。

劉曉波1955年出生於吉林省長春,當毛澤東發起「偉大的無產階級文化大革命」、鼓勵青少年造他們老師和父母的反、揪出「牛鬼蛇神」、「鬧革命」的時候,劉曉波才11歲。三年後的1969年,劉家被貶斥到內蒙古。回頭看這段歷史,劉曉波卻認為這樣的變化對他是有好處的。失學「讓我自由」,他後來寫道。沒有老師告訴他政府要求他讀什麼書,他開始自己思考問題。他對此樂在其中。毛本來想把小孩子變成「紅小兵」,可是卻不期然地造成了相反的後果:他製造了像劉曉波這樣的自由思想者。

這段經歷只是部分地解釋了劉曉波堅定的獨立意識,這也可能出於他的天性。假如有直率的基因,劉曉波很可能就有。八十年代,劉曉波作為大學青年教師、在職博士生,批評幾乎所有當代中國當紅作家成為著名的「黑馬」:文學巨星王蒙政治上投機取巧;像韓少功那樣的「尋根」作家把眼光朝向過去;甚至像劉賓雁那樣替大眾說話的作家,也太輕易寄希望于像胡耀邦這樣的「自由派」黨的領導人。沒人稱得上足夠獨立。「我可以用一句話來總結中國作家的問題」,劉曉波1986年寫道:「他們不能創造性地寫作——他們沒有這能力——因為他們的生命不屬於他們自己」。

他把直言不諱的風格帶到國外。1988年他駐留奧斯陸的時候,他驚訝地發現歐洲很多的漢學家不會說中文,而且幼稚到將中國政府的聲明照單全收:「98%是廢物」,他觀察道。離開奧斯陸他又來到紐約的哥倫比亞大學。那些后殖民主義理論家試圖告訴他如何作為「次等他者」來感受周圍環境,這讓他很不爽:難道不是應該由他本人來告訴那些人他的感受嗎?

1989年的春天,先是在紐約然後在北京的兩段經歷,深刻地改變了他的思考和人生。那時候他剛剛完成一部書——《中國政治和現代中國知識分子》,他在書中試圖藉助西方文化對於中國文化進行批判性自省。但是在訪問西方之後,他發現自己的書並非切題。像能源危機、環境保護、核武器以及他稱之為「縱慾和商業化」等屬於人類的問題,不分東方或西方。此外,參觀完紐約的大都會博物館后他突然有了覺醒:沒有人能夠解決 「個體不完整」的精神問題。甚至中國偉大的現代作家魯迅,儘管他的小說豐富地揭示人的道德麻木、虛偽、迷信和殘忍,但是劉曉波認為魯迅沒有進一步與黑暗作鬥爭。魯迅在他的散文詩中嘗試過,但最終還是收手了:他「不能直面墳墓里獨處的恐怖」, 「無法找到幫助他繼續的超越性價值」。

《中國政治和現代中國知識分子》一書已經交付出版社,但是劉曉波決定加個「後記」。以他特有的誠實,劉曉波用這一「後記」來削弱此書的主題。他寫道:「作為一個真誠的人」,他必須得「同時進行兩方面的評價」:首先是「以西方文化為參照來批判中國的文化和現實」;其次「以自我的、個體的創造性來批判西方文化」,為此他必須從頭開始重估一切。他在1989年三月完成這篇文章,結尾用了這樣的句子「這篇後記讓我精疲力盡」。

1989年四月,他得知天安門廣場的學生民主運動,迫切感覺自己有義務支持他們的行動,於是他登上了從紐約飛往北京的客機。「我希望」,他這樣寫道:「自己不是那種站在地獄之門擺一個英雄姿態,但卻開始猶豫不決的人。」

到了北京,他呼籲理性、寬容和妥協。六月二號,他和三位朋友發起絕食。他們的絕食宣言這樣聲明:「民主政治是沒有敵人和仇恨的政治,只有在互相尊重、互相寬容、互相妥協基礎上的協商、討論和表決。」不到兩天後,劉曉波就得到了實踐他的和平哲學的機會。當坦克車開往天安門廣場,許多人已經被屠殺的時候,劉曉波和他的朋友同戒嚴部隊談判,允許學生從廣場安全地撤退。這次妥協挽救了多少生命難以估量,但至少幾百人,甚至更多。

不久,政府指控劉曉波是「反革命暴亂」的幕後「黑手」,把他關進北京秦城監獄。在警察壓力之下,他寫了悔過書。我們不清楚他寫了什麼(因為文本仍在警方手裡),但是我們知道劉曉波對自己寫了這份悔過書深切地痛悔。他的「錯誤」令他沮喪,並且讓他以前所未有的謙卑重新審視他自己。

從1989年「六•四」到他死去為止,劉曉波一直被天安門喪生的學生和工人的「亡靈」糾纏困擾,他們的生命在那天晚上永遠地停止了。他寫道他可以聽到他們從地下傳來的哀哭——「微弱、無助而又痛徹心扉」。每年的六四屠殺紀念日,他都寫一首祭詩來禮讚那些「亡靈」。2010年10月,他妻子劉霞把他獲得諾貝爾和平獎的消息告訴他,他對她說:「這是給那些『亡靈』的」。

1991年當他走出秦城監獄的時候,劉曉波被禁止在中國出版,並且被北京師範大學開除教職,儘管學生們都很喜歡他的演講。通過在港台和海外發表文章,他開始以寫作謀生。二十一世紀初,網路在中國的興起也使他的文章廣泛傳播,不僅在海外,而且也在國內,人們設法繞過政府的防火牆把他的文章傳入國內。1989年以前,他的文章側重於文學和文化批評;這之後,他的寫作涉及歷史政治社會各個方面,充分展現了他的博學。他文章和詩歌所涉及的話題廣度驚人:孔子、康德、聖奧古斯汀、江蘇農民、奧運選手、中國式幽默和捷克斯洛伐克、黃色作品和政治、網路革命、奧巴馬選舉、被屠宰的寵物小狗、國際關係、達賴喇嘛、中國的「經濟奇迹」等等。

與他1989年後「沒有敵人」的哲學相一致,他的寫作風格也從早期的飛揚轉向冷靜,但是他的直率——他似乎不能不直率——絲毫未變。到2000年代中期,劉曉波是中國公認的異議領袖之一。2008年春,他的一些朋友萌生了寫作一份呼籲中國自由選舉和憲政的公民宣言。他們稱其為「零八憲章」,很顯然地表現出對哈維爾和捷克「七七憲章」的敬仰。劉曉波一開始並沒有加入,但是到了秋天,草稿在不斷地完善,認同的人們越來越多,劉曉波開始全力投入這項活動。他不斷地修改文本,刪去不必要的過火語言,以便讓更多的朋友加入。他勤懇地邀請大家簽名,不僅面向知名的異議人士,而且也面向普通工人和農民,以及所有支持更開放和自由中國的人們。憲章的語言很溫和。大多數的內容已經出現在中國和聯合國的文件中。但是有個別的語句,比如「我們必須取消一黨專政的特權」,肯定超出了中國統治者的容忍底線。

2008年的零八憲章、2009年劉曉波被判的11年刑期以及2010年他得到諾貝爾和平獎這三者肯定有因果關係。2010年12月在諾貝爾獎的晚宴上,遴選委員會的一位成員告訴我,她的團體一直在找尋一個中國候選人,前一年的事件「終於令此事正當其時」。中國主席胡錦濤和他的政治局或許會沮喪地意識到:監禁劉曉波成全了他獲獎。

令人困惑的是:一個修改憲章使其趨於溫和、「沒有敵人」的提倡者,竟然會被政府挑出來遭到懲罰?其他幾位憲章活動人士被短暫拘留及被審問,沒收了他們的電腦,但是只有劉曉波被判刑。當然,共產黨中國「殺雞儆猴」再正常不過,問題是為什麼一個和平主義者會被政府選上。

答案或許是:憲章運動被看成劉曉波領導的一個未被批准的「潛在組織」。近期以來,中國統治者對網上的批評可以容忍,只要這些批評來自孤立的個人。但如果是一個未受批准的「潛在組織」,儘管再溫和,也會被鎮壓。憲章團體必須被壓制,第一步就是逮捕其最重要的領袖。

零八憲章以及隨後的諾貝爾獎似乎在短期內給中國提供了新的可能路徑。中國人習慣於在共產黨內的「自由派」和「保守派」之間搖擺,常常寄希望于這樣那樣的高級領導人。但是零八憲章似乎指出作為現代中國人的另外途徑。

人們若讀了零八憲章很少有人不贊成它的內容,這就是政府領導人最擔心的:人們會被它感化傳染。這也就是為什麼他們要壓制憲章,監禁劉曉波,譴責他獲得諾貝爾獎。他們的努力很有效:大多數年輕人不知道劉曉波是誰,稍年長的人儘管知道,同時也充分意識到——公開提及他所要付出的代價。

習近平當上最高領導人之後,中國政府的極權主義變本加厲,中國走向了與零八憲章背道而馳的方向。我們必然要問:憲章是否就是浪費時間?問題很尖銳,但我的回答是否定的。憲章運動是被壓制下去了,但憲章的理念並沒有死去。政府方面殫精竭慮在全國範圍耗時耗錢地壓制任何類似憲章理念的長期努力,就是民主價值觀對統治階層形成威脅的明證。

劉曉波已經與曼德拉、哈維爾、昂山素季相提並論,後面三位各自在他們的祖國因為追求民主政治而自願付出坐牢的代價。但是曼德拉、哈維爾和昂山素季都掙脫了迫害他們的殘忍政府活著而重見自由,劉曉波卻沒有活下來。那麼劉曉波的歷史地位是否會遠不及這三位?運動的成功與否是否構成其領導人足夠英雄的前提條件?

或許。但是,將劉曉波和習近平相比或許更為有意義。兩個人年齡只相差兩歲。在文化大革命期間,他們都失學被貶到了農村。習近平憑藉他父親共產黨內的精英地位,利用這段經歷打造自己的簡歷,使其可以在未來的某一天問鼎最高權力。相反地,劉曉波利用這段時間自己讀書並且學會了獨立思考。一個人在封閉的官僚體系學會了各種往上爬的諂媚和詭計;另一個人學會挑戰各種成見,只保留經過嚴格獨立檢驗的信條。對一個人來說,價值取決於權力和地位;對另一個人來說,價值取決於道德含量。在他們最後的較量中,一方「贏」了,另一方「輸」了。但是兩百年後,誰還記得那些把曼德拉、哈維爾和昂山素季關進監獄的獨裁者們?被後人所知曉和銘記的——是劉曉波富有洞察力的智慧光芒,還是習近平的平庸凡俗?

譯者:林丹霜 來源:民主中國

臉書專頁

臉書專頁 翻牆交流電報群

翻牆交流電報群