美《大眾科學》:語言用詞變化折射社會環境

八月八日的《心理科學》期刊上,刊登了加州大學洛杉磯分校心理學教授帕特里夏•格林菲爾德的一項新的研究成果。研究表明,說英語的人越來越多地使用表現自我中心的詞彙,這種語言用詞的變化折射出社會環境的演變。

經常出現在文藝作品上的詞彙可以反映出個人和社會價值觀的變化趨勢。那麼今天的人們更願意談論自己的感受,還是覺得更沮喪了呢?

加州大學教授格林菲爾德決定根據詞彙使用頻率的變化,從禮俗社會(德語原意為「社區社會」,意指重視個人之間、朋友之間和親屬之間關係的社會。又稱傳統社會)和法理社會(與「傳統社會」概念相對,德文原意為「社會、社團、公司」,又稱工業社會)的角度,研究人們的價值觀隨著時間的推移發生的演變。

格林菲爾德通過谷歌書籍詞頻統計器Ngram,對美國和英國在1800年和2000年間出版的超過一百萬本書籍進行統計,發現英語詞彙的使用慢慢的轉向了注重自我和物質利益方面。如今人們更多的使用表現自我的詞彙如「獲得(get)」和「選擇(choose)」,而表現團隊精神的詞彙如「給予(give)」和「責任(obliged)」的使用率較低。

格林菲爾德並不是簡單的尋找某個俚語或詞彙的使用偏好的變化,她也同時搜集相關詞和同義詞彙,從而判斷這些同義詞彙的使用是否遵循同樣的變化規律。例如,對於「選擇(choose)」和「責任(obliged)」,她也研究了「決定(decision)」和「責任(duty)」的用法。

隨著時間的推移,像「獲得」和「選擇」這樣的詞彙的相對使用頻率在逐步增長。對此,格林菲爾德歸因於人們從分散的農村地區流向更推崇個人主義,實利主義的城市。隨著物質主義的詞彙使用率的增加,類似「給予」和「責任」這樣的詞彙使用率也在同時減少。標識著人們距離崇尚社會責任的傳統社會越來越遠。

在二戰和民權運動期間,「獲得」的使用率所降低,說明那時人們對自身利益的重視較少,集體利益相比之下更為重要。

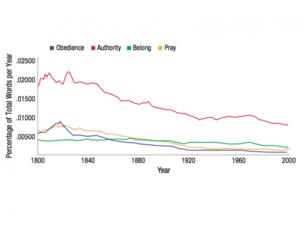

自1800年以來,「自我」,「獨特」和「個人」等字眼使用頻率增加,而「權威」,「服從」,「屬於」,「祈禱」等詞彙的使用率一直在下降。

格林菲爾德在一份聲明中說:「這項研究表明,在兩個世紀的歷史變遷中,個人從適應農村環境的心理狀態轉向適應城市環境的心理狀態。這種個人主義的上升不是最近才有的,幾個世紀以來,隨著人們從科技含量低的農業為主的社會進入高科技的城市社會,這種個人主義的上升一直在持續著。」

接下來,格林菲爾德希望利用谷歌的圖書數據,對其他語言,包括西班牙語,俄語和中文等,進行類似的研究。

希望之聲國際廣播電台記者東航編譯報道

(責任編輯:安然)

圖說:「權威」和「服從」:格林菲爾德,《心理科學》2013

臉書專頁

臉書專頁 翻牆交流電報群

翻牆交流電報群